Selbsttätig-kreativer Zugang

Fotografieren (Bild: Lars Kilian, CC BY SA 4.0) (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1457_Der_Himmel_%C3%BCber_Lautern-1-1.jpg)

Seiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen, das wünschen sich viele. Wie kann das gelingen und wie Lehrende Teilnehmende dabei unterstützen können, erfahren Sie in dieser Folge des Dossiers Kulturelle Bildung. Wie kann die Wahrnehmung geschärft werden? Wie können Techniken erarbeitet werden? Wie finden Teilnehmende einer Veranstaltung ihren eigenen kreativen Ausdruck?

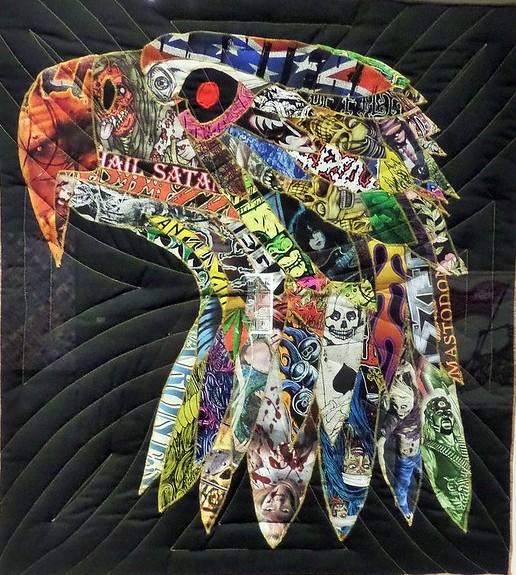

Die Eigenaktivität im künstlerisch-produktiven Tun der Teilnehmenden prägt den Zugang durch das selbsttätig-kreative Portal (Robak, Fleige et al 2015). Ein Produkt entwerfen, erstellen, eine neue Technik erlernen, sind typisch für diesen Prozess. Beispiele hierfür sind u.a. Mal- oder Tanzkurse. Insgesamt unterscheiden Robak et. al zwölf unterschiedliche Kategorien:

Tabelle 1: Kategorien des selbsttätig-kreative Portals eigene Darstellung,nach Robak, S., Fleige, M. et al (2015, S. 3).

Dem selbsttätig-kreativen Portal werden alle Tätigkeiten der Teilnehmenden in der kulturellen Bildung zugeordnet, bei denen diese aktiv agieren: „selbst etwas (aus-)üben, also etwas äußerlich, materiell sichtbar (Bild, Tonskulptur) oder sichtbar/hörbar (Tanzbewegung, Gesang) entsteht“ (Robak/Fleige 2017, S. 5). Sinnlichkeit, Leiblichkeit und Emotionalität stehen im Fokus wie auch die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten (vgl. auch Klepacki/Zirfas 2013; Peez 1993; Gieseke 2016).

Kultur öffnet Welten!

"Kultur öffnet Welten!" - Unter diesem Motto stellt der Podcast Institutionen und Persönlichkeiten des kulturellen Lebens vor, die Vielfalt im Kulturleben repräsentieren, gestalten und fördern. Ihre eigenen Werdegänge, ihr Engagement und Ziele stellen die Aktiven vor und möchten Menschen anregen, selbst tätig zu werden. Ein Appetizer für Kulturschaffende und Lehrende, der verschiedene Perspektiven und Motivationen aufzeigt. Der Podcast ist ein Angebot des Kompetenzverbunds Kulturelle Integration und Wissenstransfer KIWit.

Den Podcast finden Sie hier.

Die Website wurde im Dezember 2020 archiviert und wird nicht mehr redaktionell betreut. Der Kompetenzverbund Kulturelle Integration und Wissenstransfer KIWit wurde von August 2017 bis Februar 2021 von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. „Kultur öffnet Welten!“ war Bestandteil des Kompetenzverbundes.

Kunst als Quelle der Inspiration

Ein leeres Blatt, das beschrieben werden möchte. Doch weder die Idee oder die richtigen Worte wollen aus der Feder fließen. Wo findet man Inspiration? Dieser Frage ging das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt nach.

Kreative Prozesse sind oft lang und schwer nachvollziehbar. Was inspiriert uns beispielsweise auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung? Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main haben herausgefunden, dass visuelle Kunst eine bedeutende Rolle dabei spielen kann.

In mehreren Experimenten sollten Studienteilnehmer*innen kreative Kurzgeschichten verfassen. Zur Inspiration bekamen sie verschiedene Schreibimpulse präsentiert. Dabei wirkten Gemälde, die sie ästhetisch ansprechend fanden, inspirierender als Kunstwerke, die ihnen persönlich weniger gefielen, oder Stichworte in Textform. Die Ergebnisse der Studie wurden jüngst in der Fachzeitschrift Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts veröffentlicht.

Der Erstautor der Studie, Dominik Welke, sieht in den Ergebnissen einen Beitrag zur Erforschung kreativer Schaffensprozesse:

„Wir glauben, dass der Zustand des ,Bewegtseins‘ durch ein Kunstwerk einen Zustand des ,kreativen Schaffenwollens‘ auslösen kann – möglicherweise, weil sich die Zustände psychologisch ähneln. In beiden Fällen ist man motiviert und empfindet ein Gefühl von Transzendenz.“

Darüber hinaus demonstrieren die Ergebnisse das Potenzial kunstbasierter Interaktionen im pädagogischen und beruflichen Umfeld. Edward Vessel, Autor des Projekts, erklärt:

„Wie oft jemand inspirierende Ideen hat, kann durchaus positiv beeinflusst werden. Schülerinnen und Schüler könnten beispielsweise häufiger mit Kunst konfrontiert werden oder die Möglichkeit erhalten, mit Materialien zu arbeiten, die ihnen ästhetisch zusagen.“

Die Studienergebnisse legen nahe, dass Inspirationsmomente ein wichtiges Element des kreativen Prozesses sind, indem sie die Brücke von der Ideenfindung zum Handeln schlagen. Damit liefert die Studie Anhaltspunkte, wie die persönliche Kreativität gesteigert werden kann.

Originalpublikation:

Welke, D.W., Purton, I., Vessel, E.A. (2021). Inspired by art: Higher aesthetic appeal elicits increased felt inspiration in a creative writing task. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance online publication. doi:10.1037/aca0000393

Quelle: Max-Plack-Institut (2021). Pressemitteilung 25.06.2021

Theater

Theater Buenos Aires (Bild: Lars Kilian, CC BY SA 3.0)

Laienspiel und weitere Begriffe

Das Liebhabertheater steht für ein nichtprofessionelles Theater im 18. und 19. Jahrhundert mit seinem Ursprung im höfischen Umfeld und im (städtischen) Bürgertum. Es diente häufig der Entspannung und Unterhaltung, aber auch sozialen und kulturellen Motiven mit Blick auch den Umbruch der Industriellen Revolution. Sein Wirken förderte eine stärkere soziale Durchmischung der Gesellschaft. (Synonym verwendete Begriffe: Dillettanten-, Laien- oder Amateurtheater. - Das Dilletantentheater diente in Abgrenzung der reinen Unterhaltung ohne bildenden Anspruch.)

Das Laienspiel bezeichnet eine nichtprofessionelle Theaterform des 20. Jahrhunderts, basierend auf der reformpädagogischen Jugendbewegung. Hier entwickelten sich eigene Theaterformen und ein eigenes Textverständnis. Der Begriff Laientheater wurde zunächst vom Begriff Amateurtheater abgegrenzt, später von ihm vereinnahmt. Das Amateurtheater orientiert sich an dem Berufstheater..

Das Laientheater bezeichnet das nichtprofessionelle Theater in der Zeit von etwa 1850 bis Ende der 1950er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der Begriff Amateurtheater durch.

Das Arbeitertheater als proletarisches Laientheater entstand Mitte des 19. Jahrhunderts als Gegenbewegung zum bürgerlichen Berufstheater. Die Stücke thematisierten politisch-agitatorische Inhalte. Mit der Gleichschaltung im Dritten Reich verschwand das Arbeitertheater.

Der Begriff Amateurtheater bezeichnet heute eine Form der Darstellende Kunst im Rahmen des nichtprofessionellen Theaters (Brauneck).

Das nichtprofessionelle Theater basiert auf ideeller Motivation der Akteure. Der Begriff fasst alle Spielarten des nichtprofessionellen Theaters zusammen wie zum Beispiel neben den oben genannten Dramatische Zirkel, Liebhabertheater, Spielscharen, Volksbühnenspiele, Volkskunstspiele (LV Amateurtheater Sachsen e.V.).

Quellen:

Brauneck, M. & Schneilin, G. (Hrsg.) (1992). Theaterlexikon. Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles. Rowohlts Enzyklopädie, 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck

Landesverband Amateurtheater Sachsen e. V. (Hrsg.) (2021). Begriffe – Geschichte Amateurtheater (amateurtheater-historie.de)

Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater e.V. (BAG)

Die BAG wurde 1953 als Bundesarbeitsgemeinschaft für Laienspiel und Laientheater gegründet. Heute berät der Verein mit Sitz in Hannover zu Förderung und Vermittlung von Projekten und Referent*innen. Zudem werden verschiedene, zielgruppeorientierte Programme national wie international sowie Veranstaltungen für Multiplikatoren angeboten. Der Verein gibt die Zeitschrift für Theaterpädagogik „Korrespondenzen“ heraus.

Auf der Webseite der BAG finden Besucher*innen neben Verweisen auf Aktionen und Arbeitsfeldern hinter der Kachel „Wissensspeicher“ zahlreiche Publikationen, Projekte, Audio- und Videobeiträge sowie Arbeitshilfen, Tipps und Tools wie z.B.

- Facebook-Gruppe: Theatervermittlung digital (Beitrittsanfrage notwendig)

- Padlet: Theater zu Hause

Die BAG wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Theater schafft Bildung !!!!

In der öffentlichen Facebook-Gruppe "Theater schafft Bildung !!!!" findet ein aktiver Austausch zu verschiedenen Facetten der Theaterarbeit statt wie zum Beispiel:

- Wie sich Theaterstrukturen verändern müssen, um aktuell zu bleiben

- Inklusion

- Szenisches Schreiben für Lehrkräfte

- Suche nach Spieler*innen

- Fortbildungsangebote

Die öffentliche Facebook-Gruppe finden Sie hier.

Diese Facebook-Gruppe ist hier stellvertretend für eine Reihe weiterer Gruppen ausgewählt worden. Unter dem Stichwort Theater finden Sie weitere.

Landesbühnen als Reformmodell

Partizipation und Regionalität als kulturpolitische Konzeption für die Theaterlandschaft

Die Landesbühnen als Institutionen der Darstellenden Künste mit Reiseauftrag sind im Kerngeschäft der Kunst verpflichtet. Sie agieren auf dem Gastspielmarkt mit dem Ziel, der breiten Bevölkerung Theater zu ermöglichen. Zentraler Aspekte ihrer Arbeit sind die Sicherung der Teilhabegerechtigkeit sowie eine flächendeckende kulturelle Grundversorgung. Die Autorin Katharina M. Schröck fragt in der vorliegenden Analyse des Modells Landesbühne:

- Welche Konzepte liegen dieser Theaterarbeit zugrunde?

- Welche Rolle spielt dabei Partizipation?

- Und wo gibt es Diskrepanzen zwischen kulturpolitischer Idee und theaterpraktischer Realität?

Ausgehend von Fallbeispielen und Experteninterviews generiert Katharina M. Schröck dabei Erkenntnisse für Reformen der Theaterlandschaft.

Der Band ist in der Reihe: Theater, 128 im Transcript-Verlag erschienen.

DOI: https://doi.org/10.14361/9783839450833

Literatur

Musenkuss-Podcast

Die älteste Form der darstellenden Kunst ist es, zu sprechen. In dieser Podcast-Folge steht das interaktive Erzählen im Mittelpunkt: "Wie man Leuten das Erzählen beibringt."

Musenkuss-Podcast, Folge 2: Vom Erzählen erzählt mit Geschichtenerzählerinnen Gabi Altenbach und Ines Honsel.

Die Podcast-Reihe Musenkuss finden Sie hier.

Handlungsanleitung

Buchvorstellung

Zirkulär und nachhaltig

Zirkul@re Kunst

"Das Zentrum für Zirkuläre Kunst (ZZK) in Lübz möchte nachhaltige Prozesse anstoßen, erforschen, die Öffentlichkeit sensibilisieren und Aufmerksamkeit für kreatives Upcycling generieren." (ZZK)

Auf der Webseite sehen Sie zahlreiche Upcyling-Kunstwerke, die Lust auf eigenes kreatives Arbeiten machen. Eine Handlungsanleitung finden Sie im folgenden Infokasten. Das ZZK hat den Upcycling -Kunstpreis 2021 ausgeschrieben.

Handlungsanleitung

Malen & Zeichnen

Ausstellen

Köpfe - Ausstellung Arp-Museum, Foto: Susanne Witt

Onlinelabor für Digitale Kulturelle Bildung

Das Onlinelabor wird von dem Institut für Pädagogik, Abteilung Medienpädagogik/Bildungsinformatik an der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur Verfügung gestellt. Nutzende können hier ihre eigene digitale Welt für andere sichtbar machen und Nutzungsweisen erkunden. Der Austausch von Erfahrungen und das Experimentieren im Digitalen ist ein zentraler Bestandteil. Auch kann jede*r durch die Auseinandersetzung mit Themen der Digitalisierung und Sozialen Medien die eigene Sicht einbringen und neue Perspektiven entdecken. Ziel ist es, den Einfluss digitaler Technologien auf unsere Alltagskultur sichtbar zu machen.

Hier finden Sie das Onlinelabor für Digitale Kulturelle Bildung.

exhibit! – Ausstellen als künstlerische Praxis

Ein Kunstwerk auszustellen ist nicht dasselbe, wie eine „Ausstellung zu machen" (Pacher 2020) - Die Publikation "exhibit!" nimmt den Prozess des Ausstellens in den Fokus. Was geschieht, wenn Ausstellung, ausgestelltes Werk und Kunstwerk zunehmend verschwimmen? Was bedeutet es, ein Kunstwerk auszustellen und wann ist eine Ausstellung ein Gesamtkunstwerk? Der Band aus der Reihe KUNSTFORUM analysiert die Prozesse und Beziehungen und eröffnet neue Perspektiven, die die vielfältigen Ausformungen des Ausstellens und des Storytellings zeigen. Auch wird der Frage nachgegangen, wie Künstler*innen das Zeigen von Kunst konzipieren und auf welchem Weg dieses Zeigen selbst zur Kunst wird.

Die Publikation ist käuflich zu erwerben, ein umfangreicher Blick ins Buch ist auf der Webseite möglich.

Kunstforum International (Hrsg.) (2020). exhibit! Ausstellen als künstlerische Praxis.

Tanzen

Tanzen als Teil kultureller Bildung

Tango (Bild: f sHH auf Pixabay ; Pixabay License)

Tanz, so Curt Sachs, ist „unsere Mutterkunst“, lebt er doch in „Raum und Zeit zugleich“ (Sachs 1984:V). Tanz ist ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Die Vielfalt und Entwicklungen der Tanzformen scheinen grenzenlos zu sein. Tanzen ist mehr als nur das Lernen eines Bewegungsablaufs. Selbststeuerung sowie Selbst- und Fremdbeobachtung fordern die Teilnehmenden heraus. Darüber hinaus ist Tanz auch Teil des eigenen Ausdrucks. Tanzende erzählen mit ihrer Darstellung Geschichten wie z.B. des Stierkampfs im Paso Doble.

Tanz als Protestform zeigt sich in verschiedenen Abstufungen. Mit dem Kampftanz Capoeira wehrten sich Sklaven gegen Unterdrückung. Cakewalks steht für einen tanzinternen Protest. Die freie Tanzform gilt als Gegenbewegung zu früheren Tanzkulturen wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts gepflegt wurden. Die Abgrenzung einzelner Bevölkerungsschichten zeigte sich in Tanzformen wie Bauerntanz oder höfischer Tanz. Gesellschaftspolitische Proteste gingen häufig einher mit neuen Musikstilen und Jugendkulturen, in deren Folge zum Beispiel der Swing oder Hip Hop eine eigene Bewegung begründeten. Individuell kann der Tanz immer auch Ausdruck einer Meinung und/oder einer Emotion sein.

Was aber nun bedeutet das für das Thema Tanz im selbsttätig-kreativem Zugang zur Kulturellen Bildung?

Tanzen bewegt sich zwischen traditionellen und zeitgenössischen Formen sowie dem eigenen kreativen Schaffen neuer Ausdrucksformen. Dabei bewegen sich die Tanzende in Bezug zu ihrer eigenen jeweiligen Lebenswelt – immer an ihre Körperlichkeit gebunden, hautnah und unmittelbar oder auch distanziert.

Der klassische und auch lateinamerikanische Paartanz fordern zudem von den Teilnehmenden neben dem Erlernen der eigenen Bewegungsabläufe die Auseinandersetzung mit dem oder der Tanzpartner*in. Sich auf jemanden einlassen, ggf. vertrauen, kann herausfordernd für die Akteure sein. Vor allem, wenn die Tänze von den Akteuren vorgegebene Rollen einfordern.

Dinkelaker unterscheidet beim Tanz als Bewegungslernen drei charakteristische Interaktionsmuster: Einüben, Üben, Ausüben. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden vorgegebene Bewegungsmuster erlernen. Die Ausdrucksgestaltung der tanzenden Person kann erst dann beginnen, wenn die einzelnen Bewegungselemente beherrscht werden. Mit zunehmendem Können beinhaltet das Tanzen das Entdecken neuer Erfahrungs- und „Möglichkeitsräume“ (Westphal 2009b:171; Klinge 2010:86). Tanz „liefert vielfältige Gelegenheiten für die Entgrenzung bestehender Ordnungen, die Erprobung neuer, individueller Möglichkeitsräume und die Entdeckung verborgener Themen“ (Klinge 2011).

Einige Konzepte

- Krauß, J. (2020). How we share Voguing? Vermittlungskonzepte beim Voguing zwischen Kunst, Kultur und Kultureller Bildung

- Klinge, A. (2017). Bildungskonzepte im Tanz.

- Seitz, H. (2015/2016). Performative Praxis und Kunst: Ereignisse im Quadrat. Matrix für Performances an der Schnittstelle zum Tanztheater.

- Seitz, H. (2015/2013). In Bewegung. Ereignisfeld für ästhetische Erfahrung.

- Weise, D. (2015/2013). Das Bildungskonzept der Rhythmik: Musik ist Bewegung ist Musik.

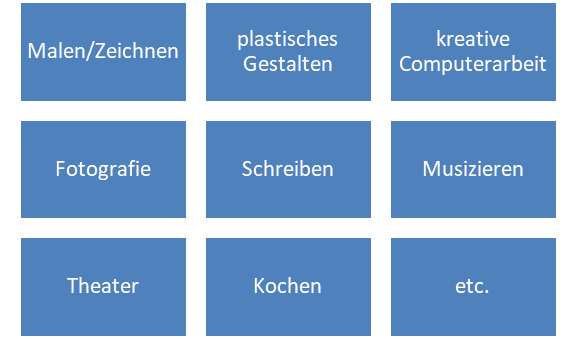

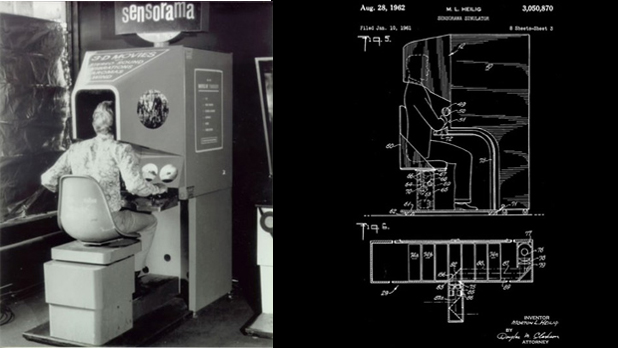

Von Sensorama zur Virtual Reality und Tanz

Sensorama ist eine Maschine, manche bezeichnen sie als Kasten, für immersive, multisensorische Technologie, die von Morton Heilig im Jahr 1962 vorgestellt wurde. Sie gilt als eines der frühesten Virtual-Reality-Systeme (VR). Dem mit Ton, Bild und Geruch ausgestatteten Motorradsimulator folgten 1966 der erste 3D-Simulator von Ivan Sutherland und 1975 ein Videoplace-Gerät von Myron Krueger.

Sensorama (Bild: https://www.new-educ.com; Al-Hussein Obari; Lizenzhinweis: Kann kostenlos freigegeben und verwendet werden)

Die erste VR-Choreographie für zeitgenössischen Tanz ermöglicht das Tanzen miteinander - auch auf Distanz. Die einzelnen Tänzer*innen wissen nicht, ob sie mit einem Avatar, einer realen Person oder einem virtuellen Charakter agieren. Der Schweizer Gilles Jobin sorgt mit dieser VR-Choreographie für eine Revolution in der Welt des zeitgenössischen Tanzes. Die Künstlerin Marie Jourdren (Leiterin des Innovationsstudios DVgroup) inspiriert sich beim „Sensorama“ und experimentiert mit neuen Formen des Storytellings in der virtuellen Realität. (Arte 2019, Die Dokumentation ist verfügbar bis 23.02.2022.)

Tool-Sammlungen

MUSENKUSS

Das interkommunale Netzwerk zur Kulturellen Bildung bietet Interessierten und Lehrenden auf der Internetplattform Kulturprojekte, Kurse, Materialpakete, Ferienprogramme und Führungen. Von Düsseldorf ausgehend entstand ein bundesweites Netzwerk. Jede teilnehmende Stadt bietet Materialien für örtliche kulturelle Bildungsangebote an. Die Angebote richten sich an verschiedene Altersgruppen von jung bis alt.

Beispielstädte:

Online Pool kulturelle Bildung

Das Kultusministerium Bayern bietet für den Schulunterricht ein Online Pool zur kulturellen Bildung an. Hier finden Lehrende praktische Anregungen sowohl für den Distanz- wie den Präsenzunterricht in den Kategorien Bildende Kunst, Musik, Theater/Performance, Film/Foto, Architektur, Kommunikation-Design, Globales Lernen und Museum. Die vorgestellten Leitfäden und Anregungen können auf die Erwachsenenbildung übertragen werden.

- Schulpädagogische und methodische Impulse für den digital gestützten Distanzunterricht in den Fächern Kunst und Musik

- Praxisnahe Leitlinien und Ideen für den Distanzunterricht im Fach Kunst

- Praxisnahe Leitlinien und Ideen für den Distanzunterricht im Fach Musik

Alle Anregungen zu den Kategorien finden Sie hier.

Materialpool des Projekts PROQUA

Das Projekt PROQUA ist ein Projekt der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW e.V. Ziel des Projekts ist es, durch Qualifizierungsmaßnahmen der Lehrenden und Akteure die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch Kulturelle Bildung in informellen und freizeitorientierten Kontexten zu verbessern. Im Fokus steht die fachpädagogische Begleitung des bundesweiten Förderprogramms "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung".

In dem umfangreichen Repertoire findet man Materialien und Hilfsmittel für die Arbeit in der Kulturellen Bildung. Die Sammlung ist im Rahmen von Regionalkonferenzen und Praxisworkshops entstanden und wird stetig erweitert. Die Suche kann mit Schlagwörtern, Kategorien/Sparten, Zielgruppen, Themen und Materialtypen verfeinert werden. Die Inhalte sind für die Erwachsenenbildung adaptierbar.

Projektlaufzeit: 2018-2022

Den Materialpool finden Sie hier.

Kunstlabore

Auf der Webseite finden Sie aus fünf Kunstsparten (Bildende Kunst, Literatur, Musik, Tanz und Theater) Materialien, die Praktiker*innen für die Praxis zusammengetragen, aufbereitet und unter einer freien Lizenz (CC BY SA) als Download zur Verfügung stellen. Die Materialien richten sich zunächst an den Schulbereich, können aber auf die Erwachsenenbildung adaptiert werden.

Materialpool Lehrer-Online

Das auf die Schule ausgerichtete Material bietet Ideen, die sich durchaus auch in die Erwachsenenbildung adaptieren lassen. Neben zahlreichen Anregungen verlinkt die Seite u.a. auf das Netzwerk Kreativpotentiale im Dialog . Dieses fördert den länderübergreifenden Wissensaustausch zwischen Akteurinnen und Akteuren aus Kultur und Bildung.

Die Webseite finden Sie hier.

bpb: Dossier Kulturelle Bildung

Die Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) fokussiert gesellschaftspolitische Inhalte und demokratische Praxis. Unter dem Stichwort „Philosophie“ finden Lehrende Anregungen und Material für die eigene Kursgestaltung.

Weitere Dossiers thematisieren zum Beispiel den „Film“ als massenwirksame Kunstform oder die „Autonome Kunst in der DDR“ sowie den Stadtraum als Ort kultureller Bildung. Aber auch die Mode als Teil gesellschaftlicher Normen und Veränderungen wird unter verschiedenen Aspekten diskutiert.

Das stetig wachsende Dossier „Kulturelle Bildung“ finden Sie hier.

Literaturempfehlung

Zum Dossier Kulturelle Bildung gibt es folgende Literaturempfehlung

Gieseke, W., & Opelt, K. (2005). Programmanalyse zur kulturellen Bildung in Berlin/Brandenburg. In W. Gieseke, K. Opelt, H. Stock, & I. Börjesson, Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland – Exemplarische Analyse Berlin/Brandenburg (S. 43–108). Münster: Waxmann.

CC BY SA 3.0 by Susanne Witt für wb-web (November 2021)